日本では少子高齢化が大きな問題となっており、その課題解決の一端として「地方創生」や「地域活性化」という言葉が頻繁に使われるようになりました。

どちらも地域を活性化するための取り組みを指しますが、その意味や目的には微妙な違いがあります。

「地方創生」は、人口減少や高齢化が進む地域の持続可能な発展を目指し、国や自治体が長期的な視点で進める取り組みを指します。

一方で、「地域活性化」は、観光振興や特産品の開発、地元文化を生かしたイベントの実施など、地域の魅力を引き出し活気を生み出す、比較的短期的な施策が中心です。

本記事では、これらの違いや事例を具体的に紹介しながら、それぞれの役割や意義について詳しく解説します。

また、地方創生・地域活性化の成功事例も各分野で紹介しています。

- 地方創生の概要

- 地域活性化の概要

- 地方創生と地域活性化の違い

- 地域活性化が求められる背景や課題

- 地域活性化で実現する社会像

- 自治体における地方創生・地域活性化の成功事例

- 観光における地方創生・地域活性化の成功事例

- 子育て支援における地方創生・地域活性化の成功事例

- 環境における地方創生・地域活性化の成功事例

- SNS・テレビ・ニュースで大きな話題を呼んだ地域活性化の成功事例

地方創生と地域活性化の違いとは?

「地方創生」と「地域活性化」は同様の場面で使われることも多いですが、厳密には意味や目的、スケール感に違いがあります。

それぞれの違いを以下の表にまとめました。

| 地方創生 | 地域活性化 | |

| 意味 | 地方の人口減少・少子高齢化・経済の衰退の課題解決を目指し、各地域が特徴を生かした持続可能な社会を築くための政策全体を指す | 地域の経済や文化、観光などを盛り上げて活性化する取り組み全般を指す |

| 主体 | 国(日本政府) | 地域住民・自治体・企業など(ボトムアップ) |

| 規模 | 日本全国(広域) | 市町村、地区など(地域単位) |

| 目的 | 地方に仕事をつくり、人を呼び戻し、定住を促すなど、人口減少対策と経済再生の両立 | 観光客の増加、地元産業の振興、地域コミュニティの活性化 |

| 例 | ・地方移住支援策 ・企業誘致 ・UIターン促進 ・地方大学の強化など | ・ご当地グルメフェス ・伝統行事の復活 ・商店街の再生 ・地域ブランドの開発など |

簡単にまとめると、「地方創生」は国全体で地方を盛り上げようとする長期戦略のことで、「地域活性化」は地域が自ら活気を生み出そうとする活動や取り組みのことです。

この2つは補完し合う関係であり、同時に進めることで効果が高まります。

地方創生とは

「地方創生」とは、高齢化や人口減少が進む地方の持続的な発展を目指し、政府や自治体、企業、地域住民が一体となって取り組む施策のことを指します。

一時的な経済活性化ではなく、地方に安定した雇用を生み出し、インフラを整備して、魅力的な暮らしを送れるように長期的に自立した地域社会を形成することが目的です。

日本では、東京圏への過度な人口集中が進み、地方の人口減少や産業の衰退が深刻な課題となっています。

こうした状況を改善するために、政府は2014年11月28日に「まち・ひと・しごと創生法」を交付し、地方創生は国の重要政策として位置づけられました。

政府は、地方での暮らしを支援するための補助金や空き家活用プログラムを制定し、テレワーク環境の整備を進めていて、地方定住者の増加や経済の自立を支援しています。

地域活性化とは

「地域活性化」とは、地域の経済や社会活動を活発にし、地域住民の生活の質を向上させることを目的とした取り組みを指します。

主に地域住民や地元企業、自治体が協力して行う活動が多く、観光振興、特産品の開発、イベント開催、企業誘致などが含まれ、地域の魅力を引き出しながら活気を生み出すことが特徴です。

地域活性化の目的は、地域の資源や特色を活かして経済を活性化し、観光客を集めて、地域住民のコミュニティを盛り上げることです。

具体的な施策としては、ご当地グルメや特産品の開発とブランディング、マラソン大会や音楽フェスなどの集客イベントの実施が挙げられます。

比較的短期間で地域に活気をもたらすことに重点を置くのが地域活性化と言えます。

地域活性化が求められる背景とその課題

地域活性化が求められる背景とその課題について、次の2点が挙げられます。

- 地方における人口減少と高齢化の深刻化

- 首都圏への人口集中が進行

それでは上記の背景と課題について、1つずつ詳しく説明します。

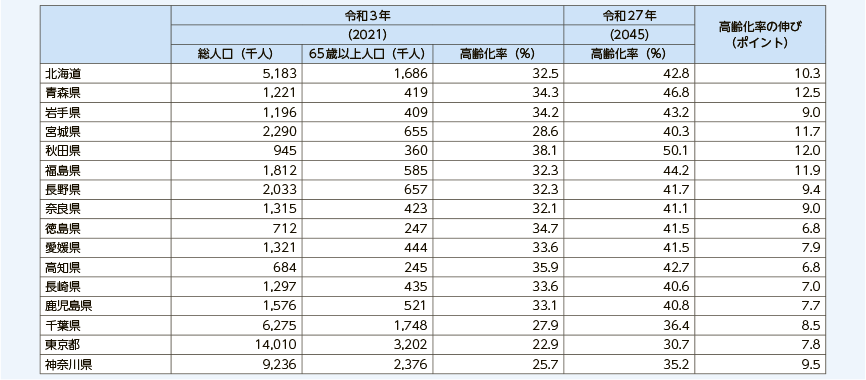

1.地方における人口減少と高齢化の深刻化

地方における著しい人口の減少と高齢化の深刻化の課題を解消するために、地域活性化が求められるようになってきました。

進学や就職で東京に移住する若者が多い中、それ以外の理由として、「日常生活の不便さ」「公共交通機関の不便さ」「人間関係の閉塞感」「娯楽施設の少なさ」「文化や風習が合わない」といった理由で、地方を出ていく人も多くいます。

地方での生活に馴染めない人が首都圏へ移住することによって、高齢者だけが地方に残り、地域企業は労働力不足で衰退し、経済が縮小して更に高齢化が進行するという悪循環が生まれます。

2.首都圏への人口集中が進行

地域活性化が進められてきた背景には、首都圏への人口集中(東京一極集中)を改善するという目的があります。

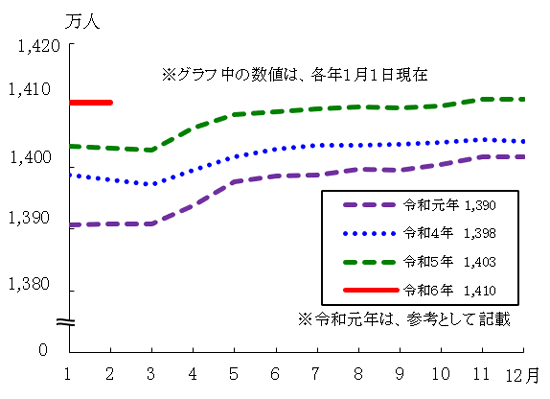

東京都の人口は、2013年の1330万人から、2024年には1417万人と、過去10年間で増え続けています。

日本の人口の約1/10以上が東京都に集中しており、この割合は世界的に見ても高くなっています。

東京一極集中の問題点は、「人口の過密化による公共交通機関の混雑」「国土の有効活用の阻害」「災害時に行政機能や企業活動に与える影響が大きくなる」などが挙げられます。

また、東京都の合計特殊出生率は0.99と、すべての都道府県の中で最も低い数値となっており、年々減少傾向にあるため、地方の人口が東京に流入していることが分かります。

地域を活性化させることで実現する社会像

地域を活性化させることで実現する社会については、主に以下の3つが挙げられます。

- 持続可能な地域社会の構築

- 地域経済の成長促進

- 暮らしやすい地域環境の整備

それではこの3つの項目について、1つずつ説明します。

1.持続可能な地域社会の構築

地域の活性化によって、持続可能な地域社会の構築が可能です。

地域経済を支える産業の発展や中小企業の成長を支援することで、雇用を創出し、地域経済の発展を目指します。

地元に働ける会社が少ない・給与が少ないなどの問題を解消し、就職による人口流出を防げれば、持続可能な地域社会が構築されていきます。

2.地域経済の成長促進

地域の活性化は、.地域経済の成長促進に繋がります。

地域の魅力を発信し、外部からの訪問者を増やすことで、観光収入が増加し、経済が発展します。

地域の名所を活かした観光プロモーションやイベントの実施、名物グルメや特産品の開発を行うことで、地元企業の振興にも繋がり、経済の成長が見込めます。

3.暮らしやすい地域環境の整備

暮らしやすい地域環境を実現するためにも、地域活性化は重要です。

地域文化を元にしたイベントの開催などによって、住民のつながりを深め、地域全体の結束力が向上し、地域コミュニティの強化に繋がります。

地域で良好な人間関係が築ければ、暮らしやすさに繋がり、住民の生活の質が向上します。

自治体の地方創生・地域活性化の成功事例

全国の自治体では様々な地方創生・地域活性化の施策が実施されています。

そこで、自治体の地方創生・地域活性化の成功事例を3つ紹介します。

- 万博×ドローンが生む感動体験!地域を盛り上げる新時代のイベント活用事例

- 地域交通の発展を目指した自動運転バスの実現

- 医療格差解消に向け、移動診療車での医療MaaS実証実験開始

それでは、上記3つの成功事例について1つずつ説明していきます。

万博×ドローンが生む感動体験!地域を盛り上げる新時代のイベント活用事例

2025年4月13日、大阪府夢洲にて「大阪・関西万博」が開催されます。

その開催を盛り上げるイベントの一環として、東京都江東区にて2025年3月27日~28日に『いよいよ開幕!大阪・関西万博スペシャルドローンショー』が実施されることとなりました。

このショーは2024年5月・10月に大阪で開催した「大阪・関西万博スペシャルドローンショー」を東京でも開催するもので、万博開幕直前の機運を醸成する目的で行われます。

会場はお花見でも賑わう豊洲公園で、観覧は無料です。

経済産業省は、万博開催によって関西地方全体を活性化する活動として、「万博活用地域活性化戦略」を推進することを発表しました。

イノベーションの創出と加速化を進める「未来イノベーション創出プロジェクト」、地域のブランド化・誘客など、万博開催のパワーを活用して、地域の振興を図ります。

大阪・関西万博の会場では、開催期間中毎日ドローンショーが開催されます。

1,000機規模のドローンショーが長期間開催されるイベントはほとんどないので、万博の主要イベントであると言えます。

このように地方創生・地域活性化を成功させる手法の一つとして、現代ではドローンショーが最も有効的であるとされています。

地域交通の発展を目指した自動運転バスの実現

神奈川県川崎市は2024年、路線バス自動運転レベル4に向けた実証実験を開始しました。

2025年1月には一般人も乗車可能なテスト走行が実施され、2027年の本格始動を目指します。

川崎市は年々人口が増加しているにもかかわらず、運転手の高齢化による人手不足で路線バスの本数は減少傾向にあります。

地域住民の交通の利便性低下が懸念されており、持続可能な交通環境を形成する目的で本プロジェクトが開始されました。

医療格差解消に向け、移動診療車での医療MaaS実証実験開始

岐阜県高山市は2025年1月、移動診療車での医療MaaS(マース)の実証実験を開始しました。

この取り組みは、自宅の周りに医療機関がなく、移動が困難な地域住民に対して医療サービスを提供するもので、移動診療車には看護師が乗車し、オンラインで医師との診療を行います。

過疎化が進む地域の医師不足は深刻なため、オンライン診療が可能な医療MaaSの普及は、症状の早期発見や重篤化を防ぎ、業務効率化を図れる手段として注目されています。

観光関連の地方創生・地域活性化の成功事例

新型コロナウイルスの収束により、国内の観光客・訪日外国人観光客が増加し、観光ビジネスが盛んになっています。

そこで、観光関連の地方創生・地域活性化の成功事例を3つ紹介します。

- 山中湖の夜空を彩る1,000機のドローン!冬の感動イベントで地域活性化

- 日本航空株式会社と星野リゾートによる王道vs穴場観光地キャンペーン

- 福井県による観光業の実態把握と満足度向上の取り組み

それでは、上記3つの成功事例について1つずつ説明していきます。

山中湖の夜空を彩る1,000機のドローン!冬の感動イベントで地域活性化

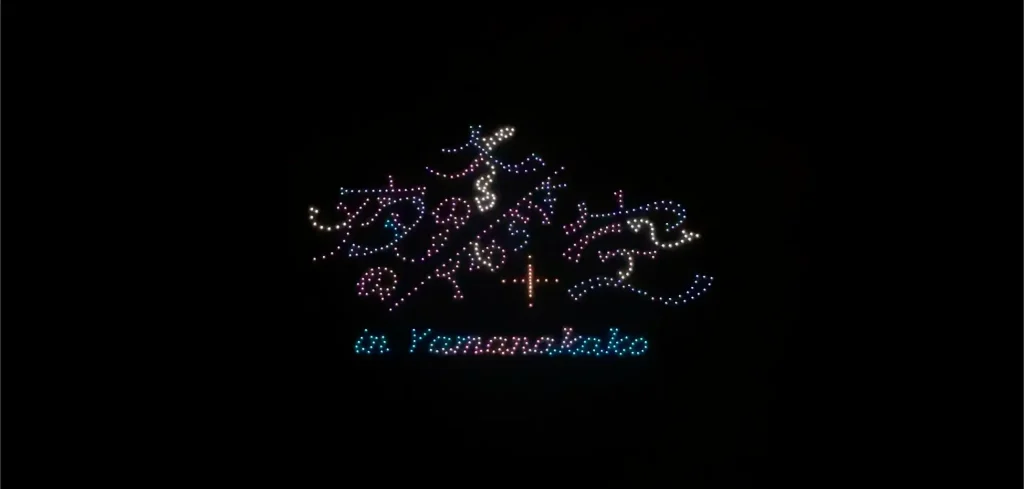

山梨県山中湖村では、2024年11月16日にドローンショー&花火イベント『冬の夜のきらめく空 in Yamanakako』が開催されました。

このドローンショーのプログラム内容は、山中湖の形から変化して動き出すクジラ、山梨名物のほうとう、四季の富士山、山中湖の伝説をもとにした白竜など、地域の魅力をアピールしたものとなっていて、4,000発の花火とドローン1,000機による迫力のあるショーが展開されました。

また、山中湖村に住民票がある人は村民限定のエリアで観覧できるという、地域住民に向けた施策が実施されています。

人気観光地である山中湖でのドローンショー開催は、観光客に対するアピールに加えて、地域住民への魅力再発見にも繋がり、地域の活性化に役立っていると言えます。

日本航空株式会社と星野リゾートによる王道vs穴場観光地キャンペーン

2024年10月17日、日本航空株式会社と星野リゾートは外国人観光客に向けたキャンペーンを実施しました。

『王道vs穴場キャンペーン』と題されたこの施策は、特設サイトにて日本の「王道」と「穴場」の観光地を紹介し、人気観光地に加えて認知度の低い地域の魅力をアピールしています。

特設サイトでは、航空券と星野リゾートの宿泊券のパッケージプランが販売されています。

外国人観光客の宿泊地は、北海道、東京都、大阪府、京都府、福岡県の5つで73%のシェアを占めていて、地方へ宿泊する割合は少数です。

このキャンペーンは、観光地の一極集中分散、交通の混雑やオーバーツーリズムの解消に加えて、地域活性化を目的に実施されています。

福井県による観光業の実態把握と満足度向上の取り組み

2024年3月、福井県に北陸新幹線が開通したのをきっかけに、県は観光ビジョンを掲げました。

福井県は、県内90のエリアにアンケートを設置し、「どこから来ているか」「どこの観光地に行ったか」「満足度はどうか」「再訪したいか」などをデータとして集めました。

この施策によって、季節やイベントの集客効果を可視化できるようになり、満足度の高い観光地を県の観光ポータルサイトで打ち出すなどの判断に使用しています。

取得したデータは、他の自治体や観光連盟が活用できるようにオープンソースとして公開されています。

子育て支援関連の地方創生・地域活性化の成功事例

子育てしやすい地域をアピールすることで、移住者を増やす政策を実施している自治体が増えています。

そこで、子育て支援関連の地方創生・地域活性化の成功事例を3つ紹介します。

- 大阪府豊中市でこども乗り合いタクシーの実証実験開始

- 新小学一年生に通学用バッグを無償配布、なるとまるごと子育て応援パッケージ

- 不登校支援にAI教材「すらら」が貢献

それでは、上記3つの成功事例について1つずつ説明していきます。

大阪府豊中市でこども乗り合いタクシーの実証実験開始

2024年10月、大阪府豊中市はこども専用乗り合いタクシーの実証実験開始を発表しました。

事前にアプリで登録した日時や場所をもとに、AIが走行ルートを作成し、乗り合いタクシーの停留所から習い事の場所まで送迎します。

子育て世帯が代行したい家事・育児サービスは、「子供の送り迎え」が最多で、子供の送迎を代行するサービスを運用することで、子育てしやすい町を構築し、地域課題の解決を目指しています。

新小学一年生に通学用バッグを無償配布、なるとまるごと子育て応援パッケージ

2024年12月、徳島県鳴門市は新小学1年生に通学用リュックサックを無償配布することを発表しました。

これは鳴門市が子育て世帯の経済的負担を軽減する目的で実施したもので、事前申し込みのあった希望者314名にモンベル社製のリュックサックを配布しています。

これは、鳴門市が推進する「なるとまるごと子育て応援パッケージ」の一環で、子育て世帯の定住促進を目指しています。

不登校支援にAI教材「すらら」が貢献

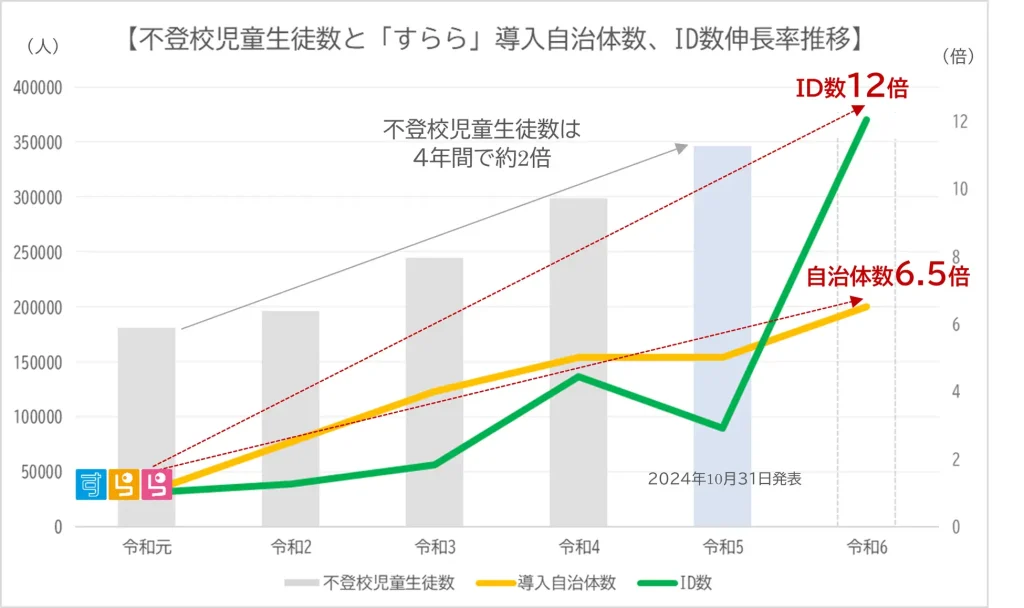

学校教育向けICT教材「すらら」を導入する自治体は、2029年から5年間で6.5倍に増加しました。

「すらら」は、株式会社すららネットが提供している、AI技術を取り入れた学校教育の教材です。

鳥取県が初めて不登校児童生徒の自宅学習支援ツールとして「すらら」を導入したのをきっかけに、他自治体でも取り入れられるようになりました。

政府が制定した「ICT教材を活用した出席扱い制度」を利用して、現在では45都道府県で約2,000人の不登校児がすららによる学習で出席として認められるようになりました。

環境関連の地方創生・地域活性化の成功事例

近年広まった「SDGs」にも含まれる、環境問題への関心が高まっています。

そこで、環境関連の地方創生・地域活性化の成功事例を3つ紹介します。

- 横浜市による環境保護プロジェクト「地球1個分で暮らそうSTYLE100」

- トヨタの木材を使用した舗装路でゼロカーボンシティを目指す

- 物流効率化を図るポテチとコカコーラの共同輸送が開始

それでは、上記3つの成功事例について1つずつ説明していきます。

横浜市による環境保護プロジェクト「地球1個分で暮らそうSTYLE100」

2024年12月、神奈川県横浜市は持続可能な社会に向けたプロジェクト『地球1個分で暮らそうSTYLE100』を始動しました。

プロジェクトの内容は、横浜スタジアムのごみの分別・再資源化、ロッカー型自販機による食品ロスの削減など、様々な取り組みが発表されています。

横浜市民に加えて、世界中の人たちに環境に良い生活の重要性をアピールする施策となっています。

トヨタの木材を使用した舗装路でゼロカーボンシティを目指す

日本を代表する自動車メーカーであるトヨタでは、木材(ウッドチップ)を使用した歩道の制作に取り組んでいます。

舗装路にウッドチップを使用することで、防草やヒートアイランド対策に効果が期待できます。

自然素材なので産業廃棄物にならず、二酸化炭素を吸着するため、温暖化対策にも繋がります。

環境省が提唱する「ゼロカーボンシティ宣言」にも関連するプロジェクトとして注目されています。

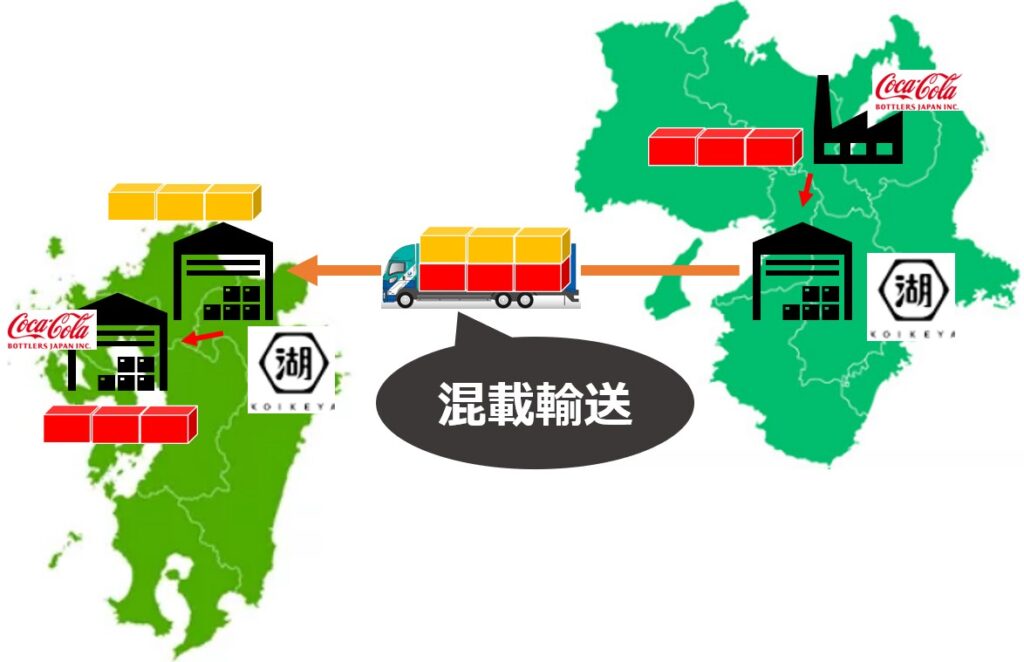

物流効率化を図るポテチとコカコーラの共同輸送が開始

2024年10月、株式会社湖池屋とコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社は製品の共同輸送を開始したことを発表しました。

両社は会社間の垣根を超え、物流の効率化を目指します。

飲料製品は重量貨物にあたるため、トラックの荷台容積に対して上部にデッドスペースができることが課題でしたが、共同輸送によって積載率を100%に近づけることが可能になりました。

トラック使用台数は33%ほど削減される見込みで、ドライバーの人手不足解消、二酸化炭素の削減にも繋がります。

SNS・テレビ・ニュースで大きな話題を呼んだ地域活性化の成功事例

SNS・テレビ・ニュースで大きな話題を呼んだ地域活性化の成功事例を3つ紹介します。

- 日本初!PEANUTS 75周年記念ドローンショー Twinkling love with PEANUTS

- 【岡山・稗田】年越しを彩る1,000機のドローンショー!地域が一体となった感動のカウントダウン

- 佐賀県とケルヒャーの共同プロジェクト「ゴジラ巨大ダムアート」

それでは、上記3つの成功事例について1つずつ説明していきます。

日本初!PEANUTS 75周年記念ドローンショー Twinkling love with PEANUTS

2025年3月23日~3月30日、大阪市中央区にて『PEANUTS75周年記念ドローンショーTwinkling love with PEANUTS』が開催されています。

スヌーピーで有名なPEANUTSのコミックス誕生75周年を記念して、500機のドローンでスヌーピーやチャーリー・ブラウンなどの人気キャラクターが夜空に描かれます。

本ドローンショーは「大阪・関西万博開幕直前スペシャルドローンショー」との2本立てで実施され、大阪天満橋の地元住民や観光客を盛り上げています。

主催は株式会社ソニー・ミュージックソリューションズで、今回ドローンショーを担当するのが自社でドローンショー専用機体「DSJ MODEL-X」を開発・製造し、日本全国各地で300件以上のドローンショーを開催してきた実績豊富な国内最大手『株式会社ドローンショー・ジャパン』です。

観覧は無料となっており、YouTube等でもアーカイブが公開されているので是非ご覧ください。

【岡山・稗田】年越しを彩る1,000機のドローンショー!地域が一体となった感動のカウントダウン

2024年12月31日、岡山県倉敷市にある稗田八幡宮にて、『稗田ゆく年くる年ドローンショー2025』が開催されました。

このドローンショーは年越しの前後2回で行われ、昨年の2倍となる1,000機のドローンによって展開されています。

イベントでは、天を登る龍、四季の風景、瀬戸大橋などがドローンで描かれ、多くの地元住民や観光客を楽しませました。

佐賀県とケルヒャーの共同プロジェクト「ゴジラ巨大ダムアート」

2024年11月、佐賀県嬉野市にある岩屋川内ダムに、ゴジラの巨大ダムアートが描かれました。

岩屋川内ダムは2024年に50周年を迎え、その記念として佐賀県とケルヒャーが共同でダムの壁面に巨大なゴジラのアートを制作しました。

ケルヒャーはドイツの高圧洗浄機メーカーで、その技術を生かして、わずか4か月でアートを完成させました。

佐賀県の形とゴジラの形が似ていることから始まったこの企画は、ゴジラファンやダムマニアなど多くの観光客が佐賀県を訪問するきっかけとなるような観光名所になることが期待されています。

年間来訪者数が300人だった岩屋川内ダムは、ダムアートの完成から2か月時点で2万人を超え、佐賀県への観光客誘客に大きく貢献しました。

まとめ

本記事では、地方創生と地域活性化の違いを徹底比較し、両者の求められる背景や課題なども詳しく解説しています。

また、地方創生・地域活性化の成功事例を各分野に分けて紹介しています。

地方創生と地域活性化は、どちらも地域の発展を目指す取り組みですが、その目的や手法には違いがあります。

地方創生は長期的な視点で地域の持続可能な成長を目指し、人口減少対策や産業振興などの構造的な改革を進めるものです。

一方で、地域活性化は比較的短期間で地域に活気をもたらすことを目的とし、イベントの実施、観光振興や特産品開発などの施策が中心となります。

両者は相互に補完し合う関係にあり、地域ごとの特性を生かした柔軟な戦略が求められます。

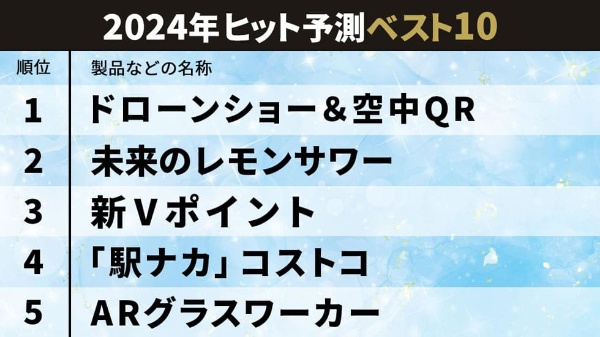

2024年には、地方創生・地域活性化の面からもドローンショーが有効的で、花火よりも環境問題への配慮ができているということから注目を集めています。

日経トレンディ「24年ヒット予測」 では、『ドローンショー&空中QR』が見事1位に選ばれ、その後も世界中でドローンショーが開催され大きな盛り上がりを見せています。

今後は、地域の個性を生かしつつ、デジタル技術や広域連携を活用した新たな取り組みが重要になると予想されています。

-1024x539.jpg)